UNE 0.1

=A 2.0

UE 0.1

=A 20

UE 0.1

=A 2.0

Bei der linearen Programmierung werden die Anweisungen vom Steuerwerk in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie im Programmspeicher hinterlegt sind. Das Automatisierungsgerät S 5 – 100 U arbeitet den Programmbaustein (PB 1) linear ab. Das bedeutet: Wenn das Bausteinende (BE) erreicht ist, beginnt die Bearbeitung wieder von vorne. Da sich die Bearbeitung der Anweisungen ständig wiederholt, spricht man von einer zyklischen Bearbeitung. Die Zeit, die ein Gerät für eine einmalige Bearbeitung aller Anweisungen eines Programms benötigt, wird Zykluszeit genannt.

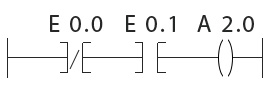

Bild 3.1

Die Zykluszeit ist bei der linearen Programmierung relativ lang, weil alle Anweisungen im Speicher nacheinander abgearbeitet werden müssen. Langes Programm bedeutet längere Zykluszeit, kurzes Programm bedeutet kürzere Zykluszeit.

Bei der strukturierten Programmierung wird das Programm in Bausteine zerlegt. Das Programm kann übersichtlicher dargestellt werden, als wenn alle Anweisungen in einem Programmbaustein zusammen sind.

Bei der Inbetriebnahme z.B. einer Maschinensteuerung kann man Programmteile einzeln austesten und sie bei Funktionieren aller Programmteile zu einer Gesamtfunktion zusammenführen.

Will man nun andere Programmbausteine als nur den Programmbaustein 1 benützen, so muß man einen Organisationsbaustein anlegen, den OB 1.

Bild 3.2 Organisationsbaustein (OB 1)

Organisationsbausteine werden vom Betriebssystem des Automatisierungsgeräts (AG) selbständig aufgerufen und bearbeitet. Dem Steuerwerk des Automatisierungsgeräts wird über Bausteinaufrufbefehle mitgeteilt, welche Programmbausteine es bearbeiten soll. Der Bausteinaufrufbefehl SPA PB 1 und PB 2 bedeutet «Springe absolute zum Programmbaustein PB 1 bzw. PB 2».

Das Programm für den OB 1 lautet (Bild 3.2):

SPA PB 1 = Springe absolut in den PB1

SPA PB 2 = Springe absolut in den PB 2

BE = Bausteinende

Zuerst wird im AG der PB 1 abgearbeitet. Wird Bausteinende erreicht, springt die Programmbearbeitung zurück zum OB 1, trifft dort den Befehl SPA PB 2, springt sofort in den PB 2, bearbeitet diesen bis BE und springt wieder zurück in den OB 1. Der OB 1 wird vom Betriebssystem immer wieder bearbeitet (siehe Handbuch Kap. 8).

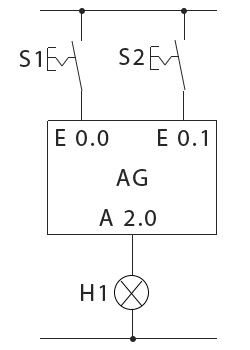

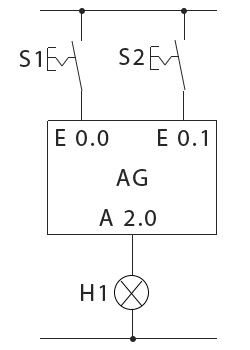

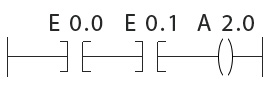

Bild 3.1 Stromlaufplan UND-Verknüpfung

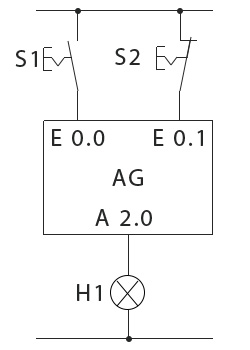

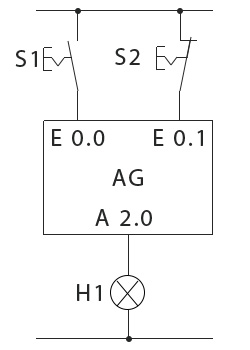

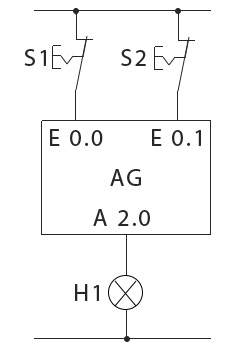

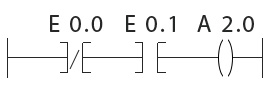

Bild 3.2 Stromlaufplan ODER-Verknüpfung

Bild 3.3 Zuordnungsliste

| Symbol | absolut | Kommentar |

| S1 | E 0.0 | Taster Schließer |

| S2 | E 0.1 | Taster Schließer |

| S3 | E 0.2 | Taster Schließer |

| S4 | E 0.3 | Taster Schließer |

| S4 | E 0.3 | Taster Schließer |

| H1 | A 2.0 | Leuchtmelder |

| H2 | A 2.1 | Leuchtmelder |

| H3 | A 2.2 | Leuchtmelder |

Liegt eine Aufgabenstellung wie z.B. eine UND-Verknüpfung mit S1 und S2 bzw. eine ODER-Verknüpfung mit S3 oder S4 als Stromlaufplan vor, so läßt sich mit Hilfe der Programmiersprache die im Stromlaufplan enthaltene Aussage einfach als

Funktionsplan (FUP), Kontaktplan (KOP), Anweisungsliste (AWL)

umsetzen. Vor dem Programmieren müssen die einzelnen Kontakte der Geber (z.B. Bedientasten und Endschalte) den Eingängen und die Stellglieder (z.B. Schützspulen und Leuchtmelder) den Ausgängen des Automatisierungsgeräts zugeordnet werden (Zuordnungsliste Bild 3.3).

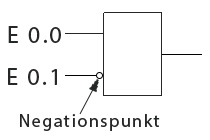

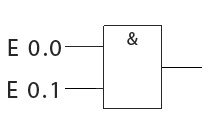

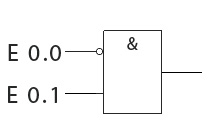

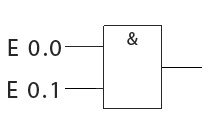

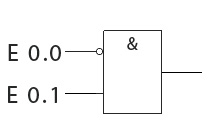

Der Funktionsplan (FUP) ist die bildliche Darstellung der Automatisierungsaufgabe nach DIN 40 700. Die einzelnen Funktionen werden dabei durch ein Symbol wiedergegeben. Auf der linken Seite des Symbols werden die Eingänge, auf der rechten die Ausgänge angeordnet (Darstellung der UND-Verknüpfung mit 2 Ausgängen, ODER-Verknüpfung mit einem Ausgang).

Bild 3.4 UND-Verknüpfung

Bild 3.5 ODER-Verknüpfung

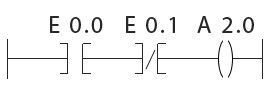

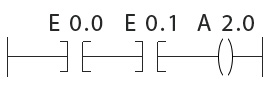

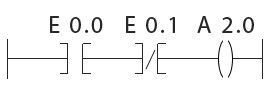

Der Kontaktplan (KOP) hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Stromlaufplan. Die Strompfade sind jedoch nicht senkrecht, sondern waagerecht angeordnet.

Bild 3.6 UND-Verknüpfung

Bild 3.7 ODER-Verknüpfung

In der Anweisungsliste (AWL) können alle Bausteine mit mnemotechnischen Abkürzungen programmiert werden

Das Programm im Programmspeicher des Automatisierungsgeräts ist immer in der Anweisungsliste hinterlegt. Bei der Darstellungsart Funktionsplan bzw. Kontaktplan muß das Programm aus der Anweisungsliste an das Automatisierungsgerät abgeliefert werden.

Bei der speicherprogrammierbaren Steuerung S 5 – 100 U der Fa. Siemens gibt es Ein-Wort-Anweisungen (z.B. OE 0.1, Bild 3.8) und Zwei-Wort-Anweisungen (z.B. Laden einer Wortkonstanten). Bei der Ein-Wort-Anweisung wird die Zählweise der Adressen in Zweierschritten durchgeführt, bei der Zwei-Wort-Anweisung müssen die Anweisungen doppelt gezählt werden.

| Adresse | Operationsteil |

|

|||||

| 000 | U | E | 0.0 | ||||

| 002 | U | E | 0.1 | ||||

| 004 | = | A | 2.0 | ||||

| 006 | = | A | 2.1 | ||||

| 008 | O | E | 0.2 | ||||

| 00A | O | E | 0.3 | ||||

| 00C | = | A | 2.2 | ||||

| BE | |||||||

Bild 3.8 Anweisungsliste

Bild 3.9 Darstellungsarten (Auszug aus DIN 19 239)

Jedes Programm besteht aus einer Folge von Verknüpfungen, die im Programmspeicher nacheinander angeordnet sind. Eine Verknüpfung besteht aus einer oder mehreren Anweisungen für die Abfrage von Eingängen, Ausgängen, Zeiten, Zählern und aus einer oder mehreren Anweisungen für das Ansteuern von Ausgängen, Merkern, Zeiten, Zählern

---- Grenze zwischen zwei Verknüpfungen

Bei der Bearbeitung von Abfragen wird ein Verknüpfungsergebnis (VKE) gebildet. Sind die Abfragen erfüllt, ist die Verknüpfungsergebnis 1, sind sie nicht erfüllt, ist das Verknüpfungsergebnis 0.

Das Verknüpfungsergebnis der letzten Abfrage-Operation bestimmt den Zustand der anschließend programmierten Ausgänge, Merker, Zeiten und/oder Zähler. Nach Bearbeitung der letzten Abfrage einer Verknüpfung ändert sich das BKE nicht mehr, ist jedoch dafür verantwortlich, ob die folgenden Anweisungen ausgeführt werden oder nicht

Mit der Bearbeitung der letzten Anweisung dieser Verknüpfung wird das bisherige VKE unwirksam. Dadurch ist das VKE begrenzt.

Die Grenze des gültigen Verknüpfungsergebnisses ist der Übergang von einer VKE-begrenzten Operation zu einer Abfrage-Operation (Erstabfrage). Mit der ersten Abfrage (Erstabfrage) bildet das Steuerwerk ein neues Verknüpfungsergebnis.

Das Abfrageergebnis einer Erstabfrage wird ohne Verknüpfung im Steuerwerk gespeichert.

Verknüpfung wird erst bei der zweiten Abfrage.

Daher ist die Verknüpfungs-Operation U bzw. O einer Erstabfrage ohne Bedeutung, muß aber wegen des Programmier- und Befehlsformalismus immer mitgeschrieben werden.

Zum Ansteuern speicherprogrammierbarer Automatisierungsgeräte werden meist Schalter mit einem Kontakt, einem Schließer oder einem Öffner verwendet. Hier besteht die Möglichkeit, den Operanden sowohl auf Signalzustand 1 als auch auf Signalzustand 0 abzufragen.

| U | Abfrage des Signalzustandes auf 1 (Eingang hat Spannung, wenn ein Schließer geschlossen, also betätigt, bzw. ein Öffner geschlossen, also unbetätigt ist!) |

| UN | Abfrage auf den Signalzustand 0 (Eingang hat keine Spannung, wenn ein Schlie0er offen, also unbetätigt, bzw. ein Öffner offen, also betätigt, ist!) |

Achtung

Nach DIN 57 113/VDE 0113 PKT. 8.8 soll das Stillsetzen einer Maschine möglichst durch Abschalten der Spannung eingeleitet werden. Diese Art des Stillsetzens ist sicher, weil sie auch bei Erdschluß, Drahtbruch oder Spannungsausfall im Geberstromkreis funktioniert. Die aus diesem Grund bei Austastern und Grenztastern üblichen Öffner sollten daher keinesfalls durch Schließer mit Abfrage auf den Signalzustand 0 ersetzt werden.

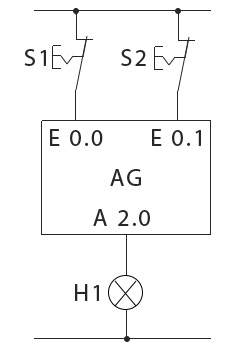

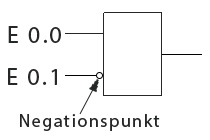

H1 = EIN, wenn S1 betätigt und S2 nicht betätigt ist.

| Anschluß an das Automatisierungsgerät (AG) |  |

|

|

| Funktionspläne |  |

|

|

| Kontaktpläne |  |

|

|

| Anweisungslisten | UE 0.0 UNE 0.1 =A 2.0 |

UE 0.0 UE 0.1 =A 20 |

UNE 0.0 UE 0.1 =A 2.0 |

Alle Beispiele und Lösungen wurden mit dem Siemens-Programmiergerät PG 675 erstellt und mit dem Siemens-Drucker PT 88 ausgedruckt. Die Programmeingabe ist jedoch mit dem Programmiergerät PG 605 U Taste für Taste aufgezeigt.

Im Ausdruck der Lösungen über das Programmiergerät PG 674 werden die Einzelfunktionen wegen der Bildschirmdarstellung in Netzwerk (Segmente) unterteilt.

Zum Nachvollziehen der Lösungen (Kapitel 25) können bei Eingabe mit dem Programmiergerät PG 605 U die Netzwerke durchlaufend programmiert werden.

Soll jedoch das Programm mit dem Programmiergerät PG 605 U erstellt und durch Übertragung über das Automatisierungsgerät S 5 – 100 U in das Programmiergerät PG 675 die Darstellungsart Funktionsplan (FUP) oder Kontaktplan (KOP) gewählt werden, so müssen die Einzelfunktionen mit dem Bildaufbaubefehl BLD 255 in Netzwerke unterteilt werden (siehe Gerätehandbuch).

| Ausgabe über PG 675 | ||

| NETZWERK 1 | ||

| 0000 | :U | E 0.0 |

| 0002 | :U | E 0.1 |

| 0004 | := | A 2.0 |

| 0006 | := | A 2.1 |

| 0008 | :*** | |

| NETZWERK 2 | ||

| 000A | :0 | E 0.2 |

| 000C | :0 | E 0.3 |

| 000E | := | A 2.2 |

| 0010 | :BE | |

| Eingabe mit PG 605 U | ||

| NETZWERK 1 | ||

| 0000 | :U | E 0.0 |

| 0002 | :U | E 0.1 |

| 0004 | := | A 2.0 |

| 0006 | := | A 2.1 |

| 0008 | :0 | E 0.2 |

| 000A | :0 | E 0.3 |

| 000C | := | A 2.2 |

| 000E | :BE | |

Die Lösungen zu den Aufgaben sind in verschiedenen Programmbausteinen (PB 1 bis PB 64) hinterlegt. Die Programmbausteine sind im Prinzip frei wählbar. Wird ein anderer Programmbaustein als PB 1 verwendet, so muß dieser über den Organisationsbaustein OB 1 aufgerufen werden.

Beispiel:

| Eingabe: | OB 1 |

| SPA PB x (x=Programmbaustein PB 1 bis PB 64) |